Questo articolo ci aiuterà a rispondere ad una domanda importante: la liturgia è un itinerario verso Dio?

Il sacrificio e la preghiera

La presenza reale di Cristo nel rito è fondamentale e va preservata con cura per enfatizzare il mistero della salvezza. Dopo considerare l’azione liturgica, la Scrittura e il cammino verso Dio, vediamo il ruolo del sacrificio, della preghiera e altri aspetti peculiari.

Il ruolo del sacrificio nel linguaggio rituale

La presenza di Cristo nel sacrificio della Messa e nell’Eucaristia è centrale nell’influenzare il cammino spirituale verso Dio. Questa visione richiama due riflessioni, ispirate dalle parole di Paolo, che indica il sacrificio della vita del cristiano come un riflesso diretto del mistero di Cristo. Questo non è solo un’imitazione, ma una partecipazione attiva al mistero stesso, reso presente nel rituale sacrificale. Grazie allo Spirito Santo, il mistero della salvezza si fa reale nel tempo dell’uomo. L’anima cristiana è chiamata a vivere come un sacrificio e una liturgia vivente, trasformando il mistero celebrato nella vita quotidiana per diventare parte viva della fede. Questa partecipazione attiva al sacrificio diventa fondamentale nella santificazione personale, essendo l’atto fondante dell’esperienza cristiana e un riflesso della santità della Chiesa.

La seconda riflessione porta alla sottolineatura di due diversi risvolti dell’atto sacrificale. Anzitutto il sacrifico di Cristo è un sacrificio di adorazione. Attraverso il totale dono di sé, Cristo si allinea alla volontà del Padre, riportando l’umanità a un’armonia con il disegno divino. La vita dell’uomo non è più in contrasto con il progetto di Dio, ma ristabilisce un legame completo e duraturo tra Creatore e creatura. La morte e la resurrezione di Cristo simboleggiano una nuova umanità, un’umanità guarita e salvata dalla separazione da Dio, sia nel tempo che nell’eternità. L’Eucaristia “è l’incontro e l’unificazione di persone; la persona, però, che ci viene incontro e desidera unirsi a noi è il Figlio di Dio. Una tale unificazione può soltanto realizzarsi secondo le modalità dell’adorazione. Ricevere l’Eucaristia significa adorare Colui che riceviamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui” [11].

Il secondo risvolto riguarda una seconda qualità del sacrificio eucaristico: la propiziazione. Nell’essere cruenta dell’immolazione del Signore, questi ha voluto che la sua morte fosse anche propiziazione per tutti i peccati del mondo. In effetti, il dono sacrificale della croce suppone il peccato, ma al tempo stesso lo sconfigge in perpetuo a vantaggio di tutti. Per questo, nella partecipazione liturgica al sacrificio di Cristo, l’anima cristiana riceve in dono la capacità di alterità radicale rispetto al male in ogni sua forma. In questa alterità ha inizio l’itinerario verso Dio.

Questa capacità, regalo della grazia divina, richiede conferma e nutrimento costanti nel corso della vita. Si manifesta nel sincero pentimento di fronte a qualsiasi compromesso col peccato, e si trasforma anche nell’accettazione della sofferenza come contributo al lavoro redentore del Salvatore a favore dei nostri fratelli, condividendo il destino comune di colpa.

Si comprende così l’importanza delle preghiere e dei gesti che, nel corso della Santa Messa, favoriscono l’atteggiamento penitenziale e di conversione. Ma non solo, il sacrificio rende partecipe l’anima di una sorta di “ritorno” al Padre che potremmo definire addirittura universale. Nella lode, infatti, l’umanità intera innalza un inno a Dio per la salvezza donata. Nell’atto sacrificale rinnovato dalla liturgia della Chiesa, tutto il cosmo rivolge al Creatore Redentore l’inno di grazie per la salvezza ricevuta come dono di grazia.

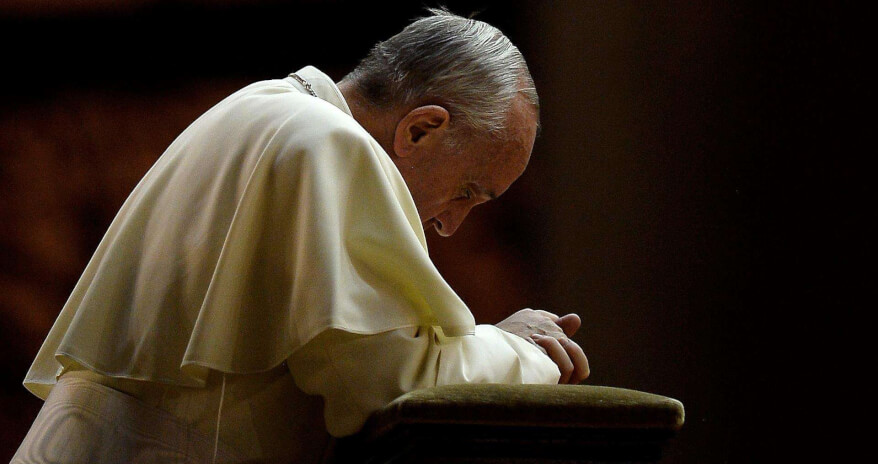

Tutto questo diviene realtà nell’ascolto partecipe, riverente e silenzioso della Preghiera eucaristica.Durante questa preghiera di ringraziamento e santificazione, il sacerdote guida il popolo nell’elevare i cuori al Signore attraverso la preghiera e l’azione di grazie. Unisce la comunità nella solenne preghiera a Dio Padre tramite Gesù Cristo nello Spirito Santo. Il suo significato è far sì che tutti i fedeli, insieme a Cristo, lodino le grandiose opere di Dio e offrano il sacrificio.

Il ruolo della preghiera

Cristo “è presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro» (Mt 18, 20)” [13].

Per la lettura completa del Vangelo: https://www.laparola.net/testo.php?riferimento=Matteo+18,18-20;19,28;28,18-20&versioni%5B%5D=C.E.I.

La citata affermazione conciliare ci porta a considerare l’itinerario verso Dio, in quanto inserita nel mistero della Chiesa. A tal proposito possono essere fatte ulteriori tre considerazioni di carattere generale, ma legate alla tematica della preghiera.

In primo luogo, il mistero della Chiesa che la liturgia fa presente non è l’assemblea visibile: attraverso di essa e per essa è tutta la Chiesa che si fa presente… Con Cristo si fanno presenti i Santi che sono un solo Corpo con Lui. È presente Dio che si comunica, ma Cristo non è realmente presente se non è presente con Lui un’umanità, cui Egli si è veramente comunicato. La Chiesa si fa presente non tanto nell’assemblea, quanto per mezzo dell’assemblea visibile: l’assemblea è la condizione e il segno della presenza di una Chiesa che è peregrinante negli uomini quaggiù ed è già trionfante nella presenza dei Santi” [14]. In questo modo, mediante l’atto liturgico, il cristiano rinnova e contemporaneamente approfondisce l’esperienza della Chiesa, intima comunione tra terra e Cielo.

Nella liturgia, il Cielo si manifesta sulla terra, imprimendo nel cuore dell’uomo la grandezza e la bellezza del mistero di Cristo in modo indelebile. Questo lo rende capace di portare l’annuncio della speranza. Questa capacità riflette la divina impronta presente in ogni persona, diventando un chiaro richiamo alla gioia della salvezza che si diffonde nel mondo. Insieme, capace di speranza perché quanto gli occhi hanno visto, aprono ad un tempo nuovo, il tempo dell’eternità di Dio.

È quel “per sempre” che ci attende al di là della fine dei giorni terreni di ciascuno. D’altra parte, la celebrazione liturgica, nel suo rendere presente il mistero della Chiesa, consente all’anima cristiana di prendere parte a quel cammino spirituale che Romano risveglia il senso di Chiesa nelle anime di ciascuno. Lì, infatti, si avverte la vitalità della Chiesa; lì si entra in relazione con quel soggetto vivente che abbraccia il tempo e lo spazio riconducendoli a Dio; lì si percepisce di essere parte di una comunione di amore che discende dal Capo, che è Cristo, e fonde in un corpo solo noi, sue membra. E l’anima cristiana, essa stessa, diviene Chiesa perché in lei si rende in qualche modo presente il mistero dell’unità tra Cielo e terra.

Una seconda riflessione porta naturalmente alla considerazione della presenza, col Signore, nella Chiesa che prega, dei Santi e della Vergine Maria. Dei Santi, ovvero di coloro che vivono definitivamente in Cristo; della Vergine, nella quale tutta la Chiesa si identifica, in cui si rivela la redenzione compiuta.

Se è vero che la liturgia contempla Dio che si comunica al mondo in Cristo e contempla un mondo tutto pervaso dalla gloria di Dio, allora questo mondo di comunicazione in Cristo e pervasione di gloria non può che corrispondere con la Vergine Maria. La donna, la piena di gloria, per cui il Cristo ha avuto accesso al mondo. Tutta la creazione non riceverà mai Dio più di come l’ha ricevuto Maria, mistero della presenza di Dio sulla terra. La Vergine non dice altro che “Dio”. Lei, che è puro cristallo, non ferma a sé ma rimanda a Dio. Questa è la Vergine, questa è anche la Chiesa, la Sposa che si abbandona totalmente all’Amore per riceverlo tutto. L’anima cristiana, dalla contemplazione liturgica della Vergine Sposa e dei Santi, apprende quale sia la sua chiamata.

Due elementi conclusivi

A conclusione di questo itinerario, vogliamo considerare ancora due questioni, rilevanti. Da una parte la custodia del sacro e dall’altro ciò che taluni chiamano “elogio dell’otium”

Se si è partiti dal richiamo alla sacralità liturgica per fondare il discorso dell’itinerario verso Dio e se, a più riprese, si è cercato di indicare in quale modo una tale sacralità fonda e accompagna il percorso spirituale dell’uomo, ricordiamo quanto sia importante che la celebrazione liturgica, ogni celebrazione liturgica sappia custodire il “sacro liturgico”. La custodia di quest’ultimo significa custodire in forma chiara e nitida la realtà della presenza e dell’opera di Cristo all’interno del Rito, facendo in modo che tutto concorra a mettere in risalto il primato del mistero della salvezza che viene celebrato. Infatti, “se nella liturgia non emergesse la figura di Cristo, che è il suo principio ed è realmente presente per renderla valida, non avremmo più la liturgia cristiana, completamente dipendente dal Signore e sostenuta dalla sua presenza creatrice” [15].

In questo senso la custodia attenta e premurosa del sacro è un servizio prezioso all’anima cristiana e al suo itinerario verso Dio. L’ormai celebre adagio “la bellezza salverà il mondo” è quanto mai appropriato in questo contesto. Solo la bellezza, ovvero solo Gesù Cristo può salvare il mondo. Solo la sua bellezza, custodita dalla sacralità della liturgia, potrà attirare l’anima cristiana nel mondo nuovo della santità, dove la stessa bellezza di Dio è comunicata all’uomo e diventa concretamente attingibile da tutti.

Il richiamo alla dimensione del sacro, insito nella liturgia, per illustrare l’itinerario dell’anima verso Dio ha inteso privilegiare la dimensione oggettiva della vita spirituale rispetto al percorso soggettivo. Il che, in altri termini, significa anche affermare il primato della via dell’accoglienza del dono rispetto a quella della confusa e affannata ricerca. In fondo, si tratta dello specifico della fede cristiana applicato all’itinerario spirituale dell’uomo. In tale contesto bisogna chiarire cosa si intenda per otium. Non è certo l’atteggiamento di chi di chi assale, invade, ma di chi s’apre accogliente; non sta nel comportamento di chi stringe afferrando, ma di chi allenta, di chi si distende, abbandonandosi, quasi come s’abbandona il dormiente [16].

In tal senso, appunto, è ciò che accade nel cuore dell’uomo quando egli si trova in armonia con la verità di sé, è la condizione spirituale che nasce dall’adesione al dono di Dio, simile al colloquio degli amanti che si nutre di intimo accordo. L’“otium” è ciò che accade nel cuore dell’uomo quando egli si trova in armonia con la verità di sé, è la condizione spirituale che nasce dall’adesione al dono di Dio, simile al colloquio degli amanti che si nutre di intimo accordo.

Per concludere, l’anima cristiana ha di fronte a sé una duplice via: quella dell’“otium” e quella della “acedia”, intesa come mancanza di armonia con il proprio essere e, in ultima analisi, con Dio. L’azione sacra della Chiesa che è la liturgia si propone all’anima cristiana come scuola alta di “otium”, ovvero di quella contemplazione attiva che apre alla partecipazione della salvezza donata da Dio. Di questo “otium” si è inteso fare qui l’elogio. Perché è proprio in virtù di questo “otium” che l’anima cristiana può compiere felicemente il proprio itinerario verso Dio.

Prof. Cristian Lanni

[7] Sacrosanctum Concilium, n.7.

[8] Rm 12,1.

[9] Gal 2, 20.

[10] cfr. D. BARSOTTI, Il mistero della Chiesa nella liturgia, p. 172.

[11] BENEDETTO PP. XVI, Discorso alla Curia Romana, 22.XII.2005.

[12] Ordinamento Generale del Messale Romano, 78.